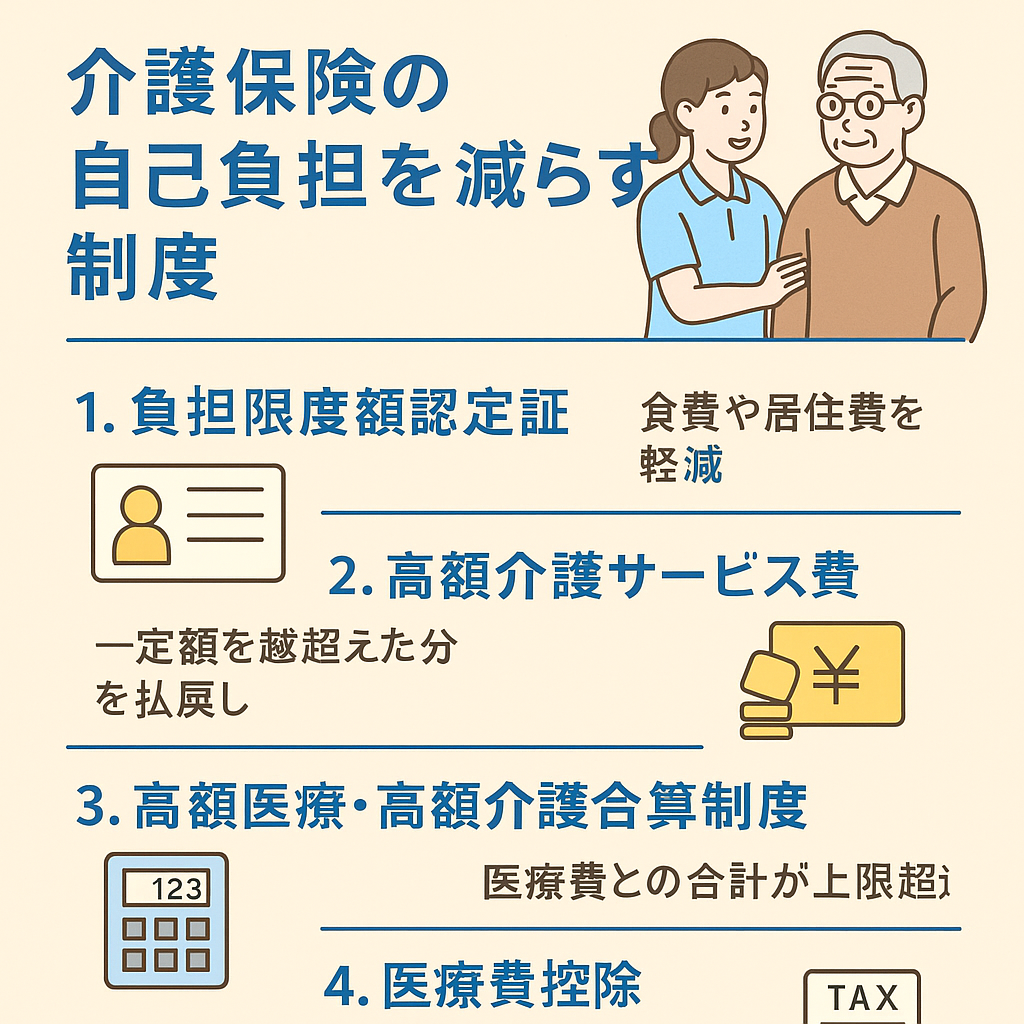

介護や医療の費用は、長期的にみると家計への負担が大きくなりがちです。ここでは、知っておくと安心な4つの制度をご紹介します。

1.介護保険負担限度額認定証

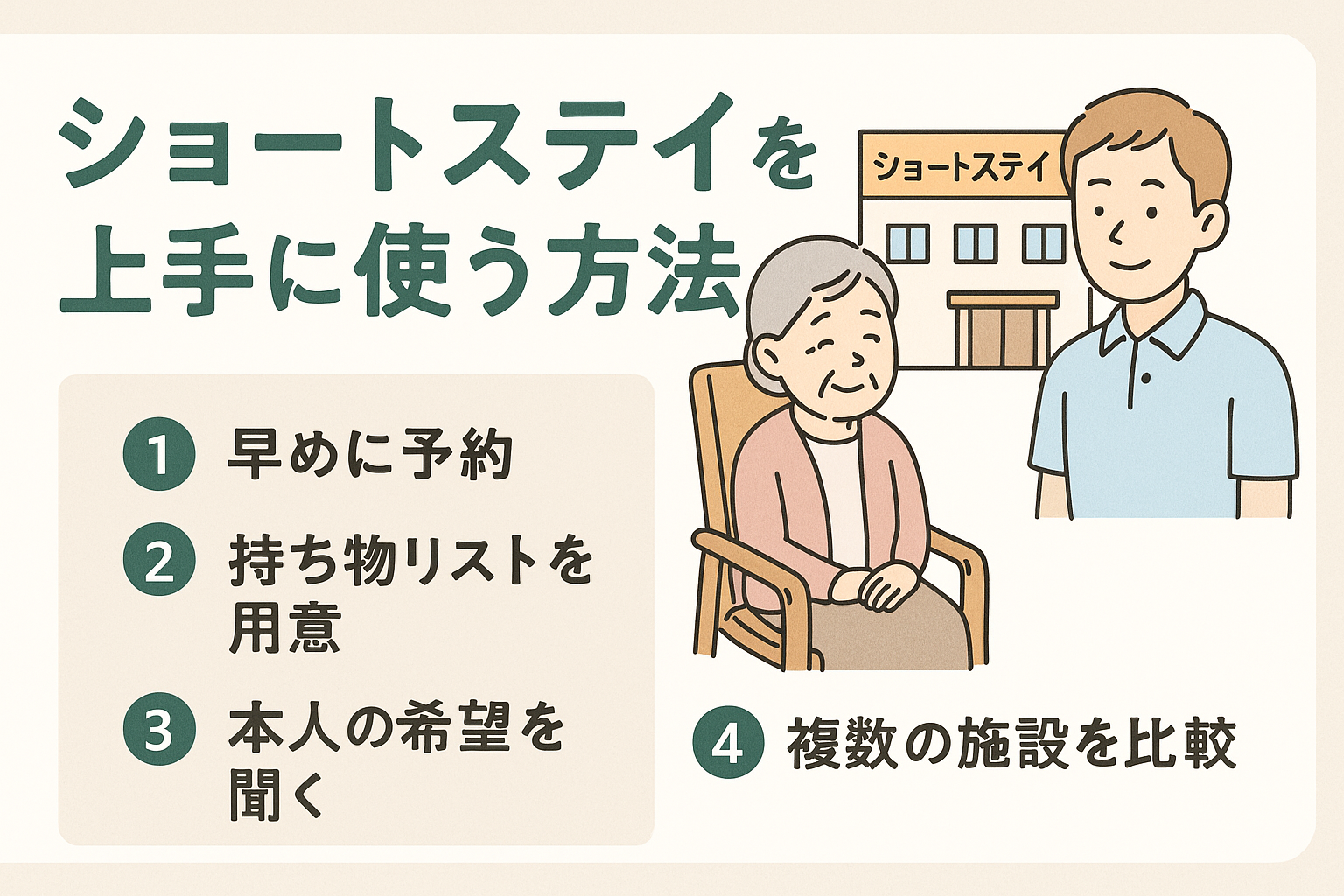

施設入所やショートステイを利用すると、介護サービス費用以外に「食費・居住費」がかかります。この自己負担を軽減できるのが「負担限度額認定証」です。

- 対象:低所得世帯、年金収入が一定額以下の方

- 申請先:市区町村の介護保険窓口

- 例:食費が1日1,500円 → 認定証があると1日300円程度に減額される場合あり

ショートステイや特養利用時に大きな差が出るため、まず確認しておきたい制度です。

2.高額介護サービス費

同じ月に支払った介護サービスの自己負担額が、一定の上限を超えると払い戻しを受けられます。

- 自己負担割合(1~3割)に応じて上限額が設定

- 例:70歳以上で1割負担 → 上限は月18,000円程度

- 手続き:市区町村に申請(多くは自動計算・通知あり)

在宅介護サービスを複数組み合わせて利用している場合や、入所サービスを長期間利用している場合に効果的です。

3.高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方を利用している世帯の場合、1年間の合計自己負担額に上限が設けられています。

- 対象:同じ世帯で医療+介護の利用がある場合

- 期間:毎年8月~翌年7月

- 例:医療費で10万円、介護サービスで12万円支払った場合 → 上限を超えた分は払い戻し

慢性疾患などで医療機関を継続受診しつつ、介護サービスを使っている方に有効です。

4.医療費控除

介護サービスの一部や医療費は、確定申告で「医療費控除」として所得税の軽減を受けられます。

- 対象:介護保険サービスのうち、医療系サービス(訪問リハビリ、通所リハビリなど)

- 上限:年間10万円以上の医療費支出(所得により条件あり)

- 例:確定申告で医療費控除をすると、数万円の還付を受けられる場合も

領収書や明細書を保管しておき、税務署や税理士に確認すると安心です。

まとめ

介護や医療の負担は「知っているかどうか」で大きく変わります。負担限度額認定証は市町村での申請が必須ですが、高額介護サービス費や高額医療合算制度は自動計算される場合もあります。ご自身やご家族の状況に応じて、ぜひ活用してください。

コメント