少子高齢化が進む中で、親や家族の介護と仕事を両立しなければならない人が増えています。特に働き盛りの40〜50代で、仕事と介護の板挟みになるケースは珍しくありません。こうした状況で活用できるのが「介護休業制度」です。本記事では、その概要から申請の流れ、注意点までわかりやすく解説します。

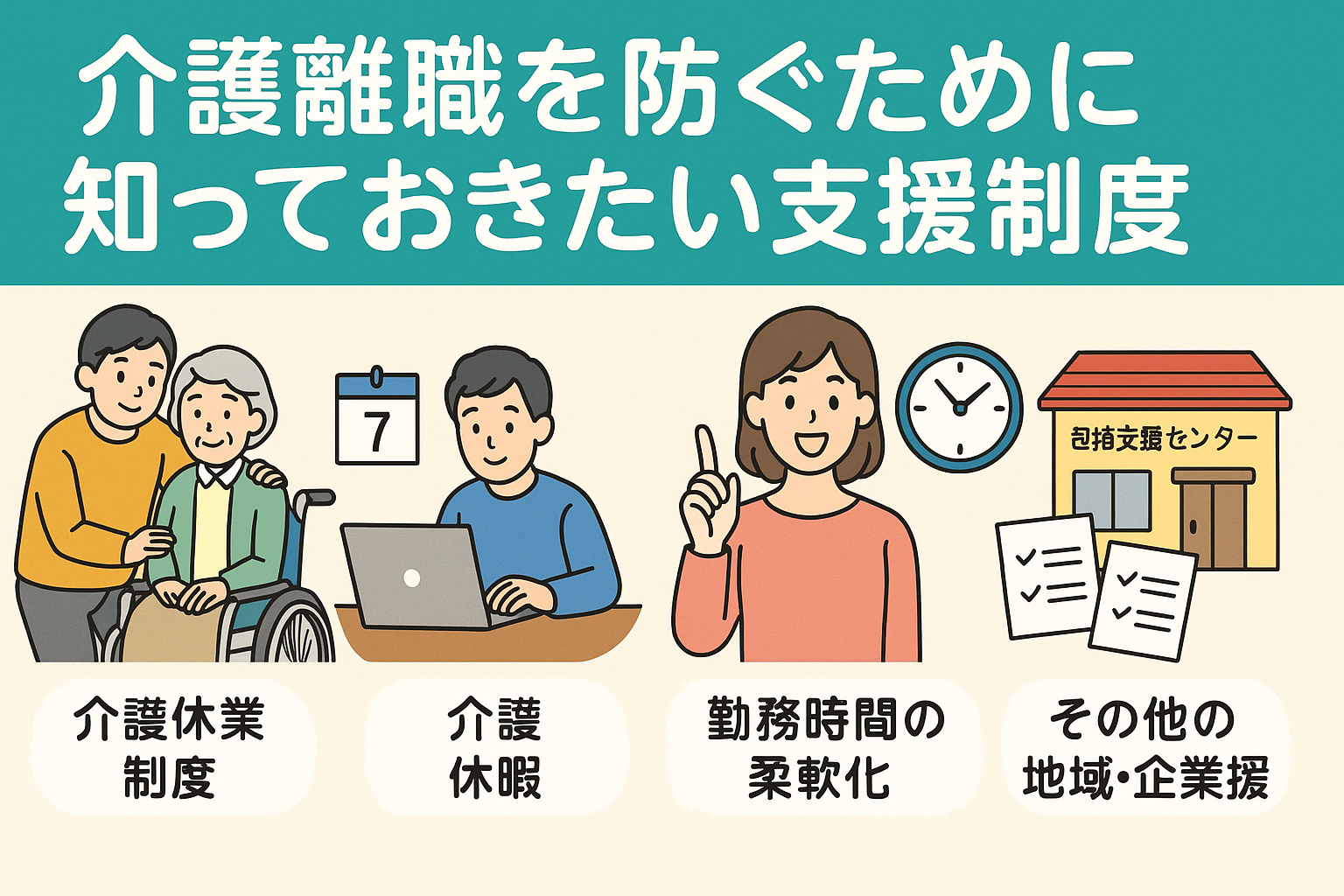

介護休業制度とは?

介護休業制度は、労働者が要介護状態にある家族を介護するために、一定期間仕事を休むことができる制度です。法律(育児・介護休業法)で定められており、会社に勤務しているすべての労働者が対象となります。

対象となる家族は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫など「二親等以内の親族」です。対象者が「要介護2以上」といった基準ではなく、日常生活に相当な支援が必要な状態であれば利用できます。

取得できる期間と条件

- 取得可能日数:対象家族1人につき、通算93日まで

- 分割取得:最大3回まで分けて取得可能

- 対象労働者:日雇い労働者を除き、基本的にすべての従業員が対象

例えば、最初に30日間の介護休業を取得し、その後20日間、さらに残りの43日間を取得するといった形で分けて利用することもできます。

介護休暇との違い

混同しやすいのが「介護休暇」です。

- 介護休業:長期(通算93日)、無給が多いが介護休業給付金あり

- 介護休暇:短期(年間5日または10日)、有給または無給は会社規定による

介護休暇は「通院の付き添い」「ケアマネとの打ち合わせ」など日単位で活用でき、介護休業は「集中的に介護に専念したい」時に利用する、という使い分けが基本です。

申請の流れ

- 会社へ申請

- 介護休業開始予定日の2週間前までに申し出る

- 所定の申請書に必要事項を記入し、提出する

- 証明書類の提出

- 医師の診断書やケアマネージャーの意見書など、介護が必要であることを示す書類

- 会社の承認

- 法律で保障されているため、原則として会社は拒否できません

- 介護休業給付金の申請

- 休業開始後、会社を通じてハローワークに申請

- 賃金の約67%(一定条件あり)が給付されます

利用する際の注意点

- 収入減のリスク 介護休業給付金は給与の全額ではないため、生活費のシミュレーションが必要です。

- 職場との調整 休業中の業務をどう引き継ぐかを事前に相談しておくと安心です。

- 社会保険料の扱い 休業中も原則として支払い義務がありますが、一部免除の制度もあるので確認しましょう。

- 再取得の制限 同じ家族に対しては通算93日までしか使えないため、計画的に利用することが大切です。

実際の活用例

ある40代の会社員は、母親の退院後の在宅介護のために1か月間の介護休業を取得しました。その間にデイサービスや訪問介護の契約を整え、在宅介護の体制を構築。復職後は介護サービスを利用しながら働き続けることができています。

このように、介護休業は「今後の介護体制を整えるための準備期間」として活用されるケースが多いのです。

まとめ

介護休業制度は、働きながら家族を支えるための大切な仕組みです。

- 最大93日まで休める

- 給付金が支給される

- 会社は原則拒否できない

制度を正しく理解し、必要なときに迷わず活用することが、仕事と介護を両立させる第一歩となります。

コメント