はじめに

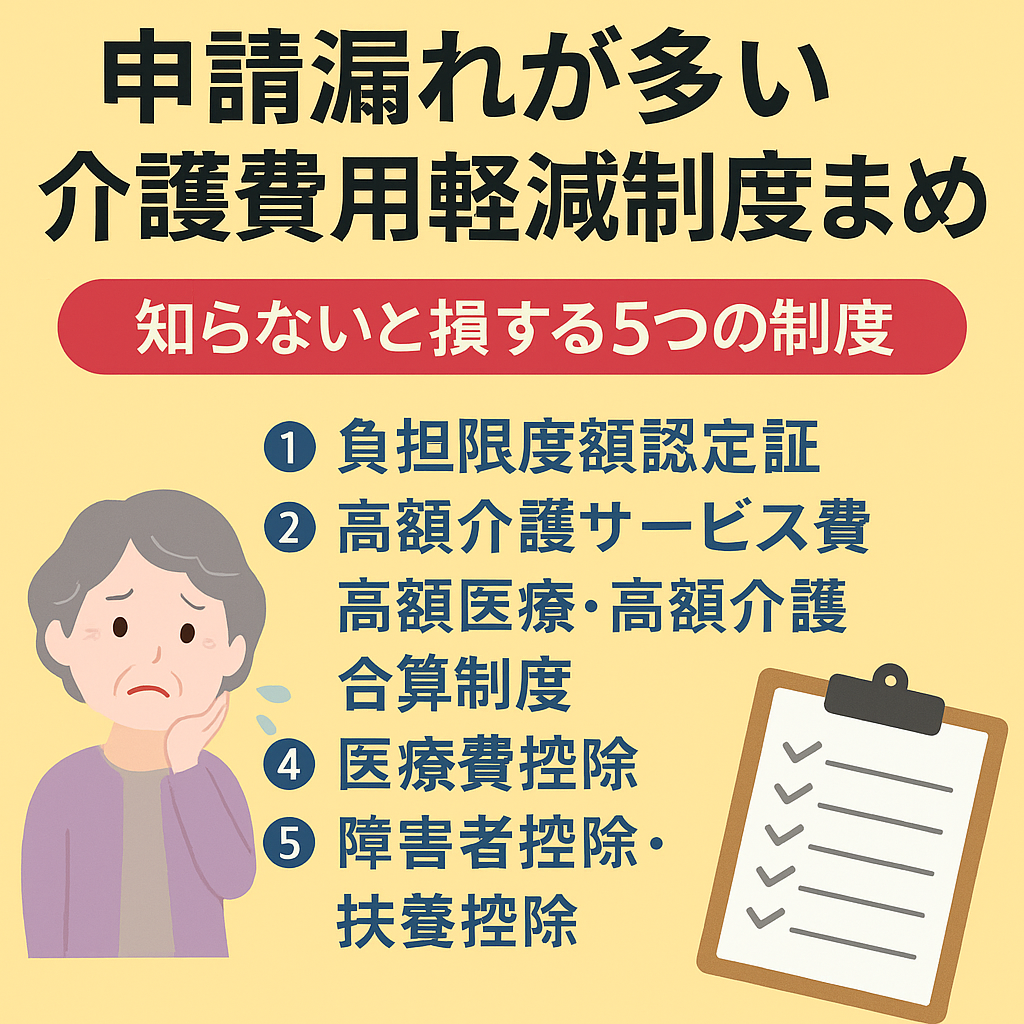

介護は長期にわたるため、毎月の費用が家計を圧迫しやすいものです。実は「申請さえすれば利用できる制度」が複数あるのですが、現場でも 「知らなかった」「申請を忘れていた」 というケースが少なくありません。この記事では、特に申請漏れが多い代表的な制度を5つに絞ってわかりやすく紹介します。

1. 負担限度額認定証(食費・居住費の軽減)

施設に入所した場合、介護保険の対象外となる 食費と居住費 は自己負担です。月に数万円かかることもあり、家計への負担は大きいです。

しかし、所得や資産が一定以下の場合は「負担限度額認定証」を申請することで、食費・居住費の自己負担が大幅に軽減されます。

- 申請先:市区町村の介護保険課

- 必要書類:介護保険証、収入・資産状況の証明書類

- ポイント:入所後でも申請可能ですが、原則申請月からの適用 となるため、早めの申請が重要です。

2. 高額介護サービス費

介護保険サービスの利用額が高額になった場合、自己負担には上限が定められています。上限を超えた分は払い戻しされる仕組みです。

- 所得区分ごとに自己負担上限(月額)が設定されている

- 自治体によっては自動的に払い戻される場合もあるが、申請が必要な市区町村も多い

- 訪問介護やデイサービスを頻繁に利用している家庭は特に要確認

3. 高額医療・高額介護合算制度

意外と知られていないのがこの制度です。医療費と介護費を合算して自己負担上限を超えた分が払い戻されます。

- 医療機関にかかった費用と介護サービス費用を合算

- 所得に応じて自己負担上限が設定される

- 長期間、医療と介護の両方を利用している方には大きなメリット

4. 医療費控除(介護関連費の計上漏れ)

毎年の確定申告で医療費控除を受ける際、介護サービスに関する費用も対象になる場合があります。

- 対象となるもの:訪問介護の一部、訪問リハビリ、通院時の交通費、条件を満たすオムツ代など

- よくある漏れ:「介護だから医療費じゃない」と誤解して未申告

- ポイント:領収書は必ず保管しておき、税理士や市区町村の相談窓口で確認すると安心

5. 障害者控除・扶養控除

要介護認定を受けている場合、条件によっては 障害者控除 を受けられることがあります。また、高齢の親を扶養している場合は 扶養控除 の対象となる可能性もあります。

- 障害者控除は「障害者手帳」がなくても、要介護認定の区分で認められるケースあり

- 扶養控除は「同居していなくても仕送りをしている」場合に対象になることもある

- 確定申告や年末調整で忘れがちなポイント

まとめ

介護にかかるお金は「仕方ない」と思われがちですが、実際にはさまざまな制度で軽減できる可能性があります。

- 制度は 申請しないと利用できない ものが多い

- 知識不足や手続き漏れで数万円~数十万円損するケースも

- 不安がある場合はケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると確実

「知っているかどうか」で大きな差が出る制度。ぜひ確認して、家計の負担を少しでも軽くしましょう。

コメント