自宅で介護を続ける上で、「転倒リスク」や「介助の負担」を減らすことは大きな課題です。そこで活用できるのが、介護保険制度による住宅改修と福祉用具のレンタル・購入です。これらは正しく申請することで、費用を大幅に抑えながら安全な生活環境を整えることができます。本記事では、その仕組みと申請方法、注意点をまとめます。

住宅改修とは?

介護保険では、要介護(要支援)認定を受けた方が自宅で安全に暮らせるよう、住宅の一部改修に対して補助が受けられます。対象となる工事は以下のようなものです。

- 段差解消(敷居の撤去、スロープ設置など)

- 手すりの取り付け(玄関・廊下・トイレ・浴室など)

- 滑り防止や移動を容易にするための床材変更

- 浴室の改修(和式から洋式トイレへの変更など)

介護保険から支給される金額は上限20万円まで。自己負担は1割〜3割で済むため、大規模なリフォームよりも手軽に利用できるのが特徴です。

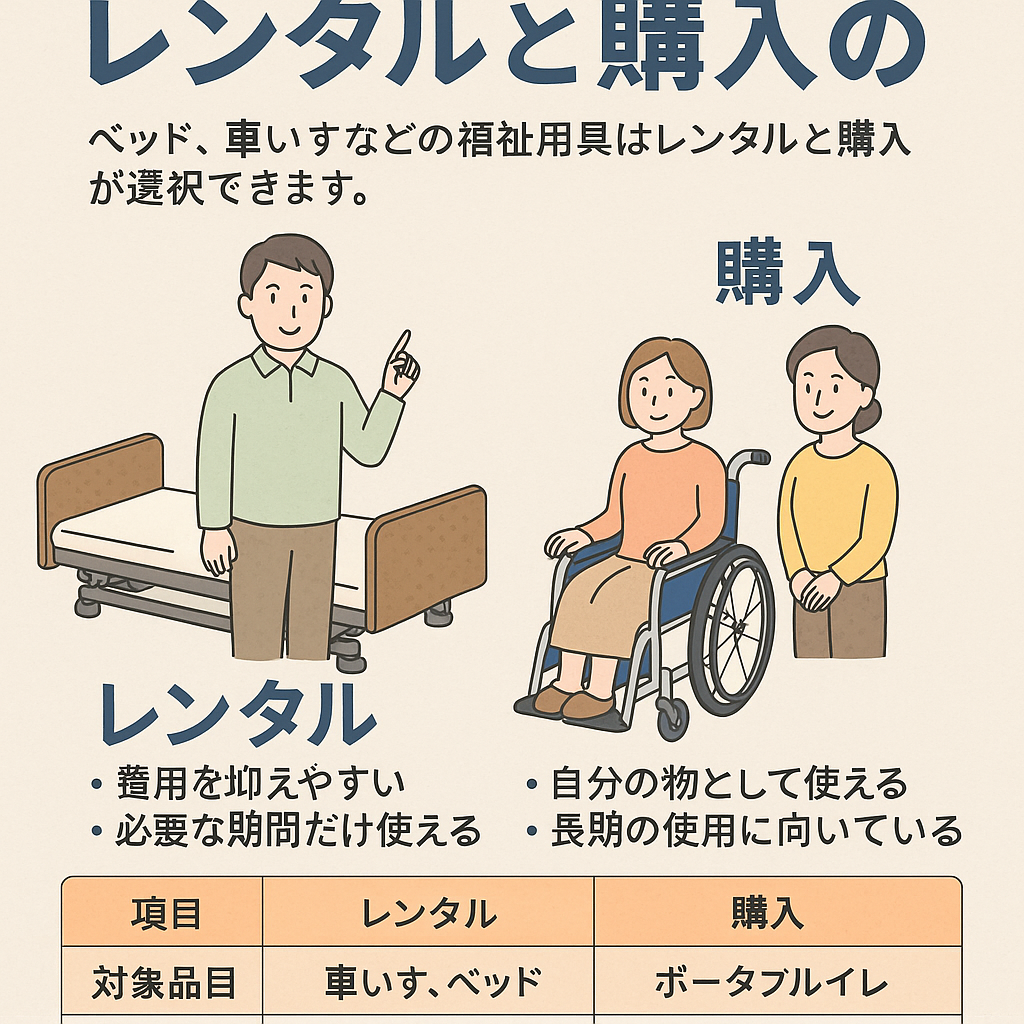

福祉用具のレンタル・購入

介護保険では、福祉用具のレンタルや購入にも対応しています。

レンタル対象(福祉用具貸与)

- 車いす、電動車いす

- 特殊寝台(介護ベッド)

- 床ずれ防止用具

- 手すり(取り付け工事を伴わないもの)

- 歩行器・歩行補助つえ

購入対象(福祉用具購入費)

- 入浴用のいすや簡易浴槽

- ポータブルトイレ

- 特殊尿器

- スロープ(工事不要のもの)

レンタルは月額料金に対して1〜3割負担、購入は10万円までが保険対象となります。自宅の状況や介護の必要度に応じて選択されます。

申請手順

住宅改修も福祉用具も、必ず事前申請が必要です。流れは次の通りです。

- ケアマネジャーへ相談利用者の生活状況を確認し、ケアプランに位置づけてもらいます。

- 見積もり・理由書作成工事業者や福祉用具専門相談員が見積もりを提出。ケアマネが「住宅改修が必要な理由書」を作成します。

- 市区町村へ事前申請工事や購入前に申請書類を役所へ提出。審査・承認後に工事着手できます。

- 工事・導入・費用支払い一度全額を支払い、後日介護保険分が払い戻される「償還払い」が基本。ただし「代理受領払い」に対応している場合は、最初から自己負担分のみで済みます。

利用する際の注意点

- 事前申請が必須:工事や購入を済ませてからでは、介護保険の対象になりません。

- ケアプランに位置づけられる必要がある:独自で行った改修は保険対象外。必ずケアマネに相談を。

- 利用者本人のための改修に限る:同居家族の利便性だけを目的とした改修は対象外です。

- 費用上限がある:住宅改修は生涯で20万円が上限(支給限度基準額)。転居や介護度の大幅な変化で再支給されるケースもあります。

まとめ

住宅改修と福祉用具は、在宅介護の安全性と利便性を高めるために欠かせない制度です。

特に、浴室やトイレの転倒防止は利用者の生活の質を左右し、家族の介護負担も軽減します。

重要なのは 「ケアマネ・施工業者・行政」三者の連携。

独断で進めるのではなく、必ずケアマネを通して申請することでトラブルを防げます。

自宅での介護を少しでも安心・快適に続けられるよう、制度を賢く活用していきましょう。

コメント